Dans les années 1970–1980, l’Italie sombre dans une période de violence politique, faite d’attentats, d’enlèvements et d’homicides. Quarante ans après, le travail de la justice reste inachevé. Alors que Rome réclame l’extradition d’anciens militants armés réfugiés en France, des Italiens cherchent à obtenir la vérité autrement pour tourner la page.

Sur les bancs de la Sapienza, l’Université de Rome, la conférence intitulée «Contre la guerre au Venezuela» touche à sa fin. Devant une trentaine de personnes, Geraldina Colotti, présentée sur les affiches de l’événement comme journaliste, est l’une des dernières personnes à s’exprimer. Souriante, cette femme blonde âgée de 63 ans, directrice de l’édition italienne du Monde Diplomatique, ne cache pas son engagement politique. Emmitouflée dans son manteau noir sur un banc à la sortie de la faculté de lettres, elle raconte sans regrets sa participation à la «lutte armée» dans les années 80. «J’étais dans des groupes que nous pouvions appeler libertaires internationalistes et puis dans les Brigades Rouges».

Pendant les années de plomb (1970–1980), cette formation d’extrême-gauche prend les armes. «L’idée c’était de faire une révolution dans notre propre pays», explique la brigadiste. Dans ce groupe, le militantisme ponctué d’homicides et d’enlèvements vise des personnalités politiques, des juges, ou encore des policiers. À cette époque, Geraldina participe à plusieurs attentats. Elle préfère les appeler : «actions». En 1987, à Rome, elle est arrêtée les armes à la main. «Les carabinieri ont commencé à tirer en pleine rue, se souvient la brigadiste. J’ai été très gravement blessée». Elle est accusée, entre autres, d’avoir participé en 1986 à l’homicide d’Antonio Da Empoli, ancien conseiller économique du gouvernement. Condamnée à 27 ans de prison, elle est aujourd’hui libre.

Des absents

Jugés coupables pour des faits de terrorisme en Italie, d’autres militants politiques d’extrême-gauche — comme d’extrême-droite dont la violence marque aussi cette période — ont trouvé refuge à l’étranger. Dans les années 1980, en France, la doctrine Mitterrand permet à des centaines d’Italiens membres de ces groupes de s’installer de l’autre côté des Alpes, à condition qu’ils déposent les armes et renoncent à la violence. Une seconde chance. Mais trente ans plus tard, l’arrestation en Bolivie, en janvier 2019, de Cesare Battisti, un militant d’extrême-gauche réfugié, relance la question de leur extradition. Le ministre de l’intérieur Matteo Salvini annonce avoir recensé à l’étranger trente fugitifs condamnés pour faits de terrorisme. Il réclame à la France l’extradition de quatorze d’entre eux. Pour l’ancienne brigadiste, Geraldina, «ce n’est pas sur cette vengeance que l’on peut reconstruire les choses».

Mais en Italie, de nombreuses victimes soutiennent cette demande du ministre. «Une personne condamnée par le tribunal italien après un procès juste doit subir les règles de l’Etat qui l’a condamnée», affirme Alessandra Galli. En mars 1980 son père Guido, alors juge antiterroriste, est assassiné à Milan par des militants du groupe Prima Linea (extrême-gauche). «Chaque fois, c’est difficile de parler de cette épreuve», avoue Alessandra. Magistrate, elle croit fermement à la justice italienne et regrette que «certains responsables n’aient jamais purgé leur peine».

La recherche de la vérité

En quête de vérités, d’autres juges, historiens ou encore familles de victimes ont soutenu une initiative alternative à l’incarcération des anciens terroristes. A l’image de l’expérience sud-africaine post-apartheid, ils proposent la création d’une «commission pour la vérité». L’objectif ? Inciter les responsables en exil ou les personnes qui se taisent en Italie à venir témoigner, en échange de l’impunité. «Il reste tant d’histoires non résolues qui ont provoqué tant de douleur parmi les victimes du pays», se désole le juge Guido Salvini.

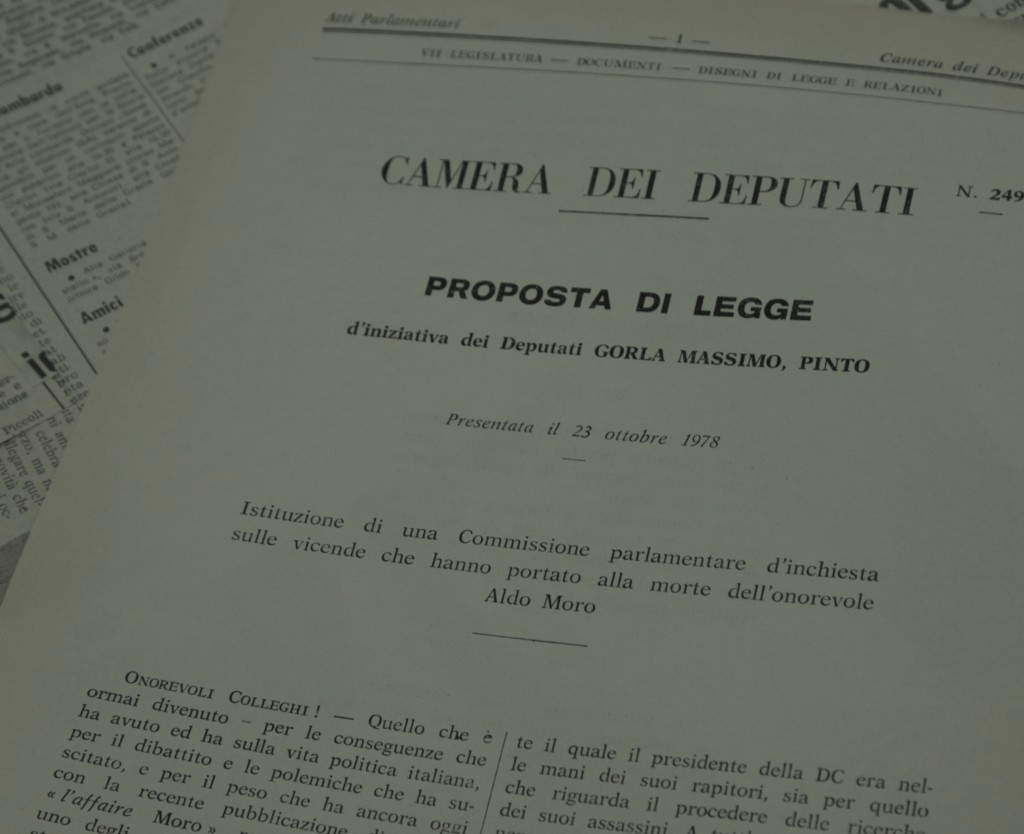

À Milan, dans les couloirs du tribunal, le pull jaune poussin du magistrat contraste avec les murs froids de l’institution. Cette couleur, sa préférée, égaie aussi les dossiers qui s’empilent sur son bureau, situé au septième étage. Parmi les affaires qu’il traite, le terrorisme des années 70 et 80 a une importance particulière. Pour Guido Salvini, le temps presse. «On a besoin de comprendre les faits avant que les personnes qui étaient présentes ne décèdent», lance-t-il alors qu’il bourre machinalement le tabac dans sa pipe. En Italie l’assassinat du président du Conseil, Aldo Moro, en 1978 par les Brigades rouges, hante encore les mémoires. À la lumière de cette affaire, de nombreuses zones d’ombre persistent autour des années de plomb. Pour Guido Salvini, les anciens militants, qu’ils vivent en Italie ou à l’étranger, sont des témoins clés pour les éclaircir. «Je ne souhaite pas forcément que ces personnes aillent en prison, je veux qu’elles racontent la vérité», défend le magistrat.

Des responsabilités restent à établir

En 1969, une bombe explose piazza Fontana à Milan. / MARIE-CLAIRE POLO

Pour le juge, ce voile est encore plus opaque lorsque l’on s’intéresse aux attentats commis par l’extrême-droite. Pendant les années de plomb, le «terrorisme noir» frappe à l’aveugle des civils dans des gares, sur des places. À Milan, à quelques mètres du palais de justice, l’explosion d’une bombe en 1969 sur la piazza Fontana est la première d’une longue série d’attaques meurtrières. Une plaque encore présente aujourd’hui sur la façade de la banque de l’Agriculture vient rappeler le lourd bilan de cette tuerie: 16 morts et 88 blessés. Dans cette affaire traitée par le juge Guido Salvini, un homme lui a fait des révélations tardives. «Il y a des personnes en Italie qui ne sont pas recherchées, elles savent des choses mais elles ne sont pas venues les dire confie Guido Salvini. Elles ont peur de parler».

Ces attaques, appelées strage en italien, touchent principalement le nord du pays. L’attentat le plus meurtrier de toute la période a lieu en 1980, à Bologne. «Huit enfants sont morts, la plus petite avait 3 ans», raconte Paolo Sacrati, une victime. Au total, 85 personnes seront tuées. «J’avais 13 ans. J’étais à la station avec ma mère et ma grand-mère maternelle. Elles sont toutes les deux mortes dans l’explosion.» En Emilie-Romagne, le troisième procès autour de l’attentat se poursuit aujourd’hui. Si «la vérité des faits est établie», il reste pour le directeur de l’association des victimes de l’attentat, Paolo Bolognesi, de nombreuses responsabilités à déterminer. «Seuls les exécutants sont connus mais aujourd’hui, on ne sait pas tout», dénonce-t-il.

Depuis 1997, trois membres du groupe néofasciste NAR (Nuclei Armati Rivoluzionar) ont été condamnés pour cet attentat. Complexe, cette affaire révèle des liens entre des groupes d’extrême-droite et les services secrets italiens de l’époque. Pour enquêter, l’association a choisi de mettre en place une base de données regroupant tous les documents relatifs aux attentats pendant les années de plomb. Les témoignages spontanés, Paolo Bolognesi n’y croit pas vraiment. «Quel intérêt auraient les personnes impliquées à parler de cette période? On imagine que quelqu’un va se lever un matin, avoir une crise de conscience incroyable et se mettre à tout raconter ?», demande le président de l’association, un brin sarcastique.

Une réconciliation impossible ?

En Italie, c’est Potito Perruggini, président de l’association «Anni di Piombo, Osservatorio nazionale per la verità storica», qui a relancé la proposition de création d’une commission pour la vérité, non parlementaire. Il la pousse aujourd’hui auprès des pouvoir publics. «Je me suis rendu compte qu’après quarante ans, même s’il est important d’arrêter les responsables, il faut aussi réfléchir à la nécessité ou non de mettre ces personnes en prison. Il pourrait naître du dialogue une vérité historique, différente de la vérité judiciaire», explique Potito. Il avait 12 ans lorsque son oncle policier Giuseppe Ciotta a été assassiné à Turin dans sa maison par un commando de Prima Linea, en 1977. «Je sais qui est l’assassin de mon oncle. Après quinze ans de prison, il est aujourd’hui libre. Mais je ne sais toujours pas pourquoi il l’a tué. Il sait des choses qu’il pourrait révéler, s’il voit que le climat change». Débattue dans les médias, la proposition défendue par Potito ou le juge Guido Salvini n’est pas encore formalisée. Le neveu de Giuseppe Ciotta plaide activement en parallèle de cette démarche pour l’extradition des militants condamnés et réfugiés en France. Dans ce contexte, les conditions d’attribution de l’impunité pour ces anciens activistes italiens restent très floues.

Geraldina, ancienne brigadiste, craint d’ailleurs qu’une telle proposition ne se transforme en procès «spectacle». Elle plaide, à l’instar de nombreux ex-brigadistes, pour une amnistie, sans conditions, sans repentis. Sur le banc de l’Université de Rome, alors que la nuit est tombée, elle insiste : «Il faut regarder cette période de façon collective, en débattre avec tous les acteurs qui y ont participé, et surtout des jeunes d’aujourd’hui en fournissant des éléments de compréhension». En Italie, les militants qui acceptent de se repentir après les années de plomb bénéficient d’une remise de peine. La brigadiste a toujours refusé de le faire: «Jamais de la vie ! Je pense que ce que j’ai fait s’est déroulé dans une période historique particulière, je considère que c’était mon devoir. Les générations doivent toujours expérimenter de nouvelles formes de lutte.»

Face à ce discours, un scénario sud-africain semble difficile à envisager pour les victimes. «Les terroristes sont persuadés d’avoir fait la lutte armée pour changer l’Italie,affirme une autre victime de cette violence, Antonio Iosa. Je ne peux pas me réconcilier avec des terroristes qui disent avoir eu raison alors qu’ils ont tué des personnes». En 1980, des Brigades rouges en «embuscade» tirent des coups de feu rue Mottarone à Milan. Antonio, alors âgé de 47 ans, est touché aux jambes. Trente-cinq interventions chirurgicales seront nécessaires pour préserver sa jambe. En 2011, il accepte de rencontrer en prison la cheffe du groupe, Pasqua Aurora Betti, responsable de l’attaque. Elle n’a exprimé aucun regret. Pourtant, Antonio se dit aujourd’hui plutôt favorable à l’idée de créer une commission pour la vérité. Mais «je suis préoccupé car les terroristes n’ont pas parlé depuis quarante ans, s’inquiète Antonio Iosa. Ils sont libres et n’ont pas d’intérêt à tout raconter».

En France, les anciens militants armés ont changé de vie et rangé les armes, répondant à l’exigence de la doctrine Mitterrand. «Pour que l’on puisse aller vers une recherche de vérité, une analyse historique, il faut refermer la page judiciaire et celle de la répression, avec une amnistie par exemple», déclare Irène Terrel, avocate de nombre d’entre eux. Le juge Guido Salvini espère que cette proposition pourrait pousser «des personnes qui ont des cas de conscience» à s’exprimer. Avant qu’il ne soit trop tard.

POUR ALLER PLUS LOIN: À Rome, les Italiens se souviennent des années de plomb.

LIRE AUSSI: À Bologne, les victimes des années de plomb rompent le silence de l’école.